108 - 1968, erstes Jahr club 68

Newsletter 108

Dezember 2018

Diese Ausgabe enthält folgende Themen:

- 1968, das erste Jahr der Zeitschrift club68 und der gesellschaftliche Umbruch

- Die Trauerreden zum Abschied von Röbi Rapp

1968, das erste Jahr der Zeitschrift club68 und der gesellschaftliche Umbruch

eos. Der Umbruch erreichte uns allerdings erst später und bis zur Schwulenbefreiung dauerte es noch länger. Aber die Zeichen waren zu sehen und einige konnten sie deuten. Einer davon war der Chefredaktor Carl Zibung zusammen mit seinem Team, das für den Inhalt von club68 zeichnete. Was uns antrieb war die Wut, die sich in den Jahren der Repression, der Willkür und der allgemeinen Homophobie angestaut hatte. Wir wussten, es war Zeit für eine Wende. Unsere kleine Zeitschrift war das Mittel, das zur Verfügung stand, und die 600 Abonnenten die Schrittmacher auf dem Weg. Ihnen galt es, die Zeichen verständlich und unsere Deutungen nachvollziehbar zu machen und auch neue Akzente zu setzen, in Wort und Bild.

Wir, die Mitglieder des club68-Teams, waren fast alle in den 1930er Jahren geboren, hatten als Kinder oder Halbwüchsige den Zweiten Weltkrieg erlebt mit seinen Entbehrungen, der Unsicherheit und dem dominanten Überlebenswillen. Wir waren auch geprägt vom Aufbruch der Hoffnung mit offenen Grenzen und grosser Freiheit nach Kriegsende. Drei kurze Jahre lang. Dann senkte sich der Eiserne Vorhang, trennte Europa, und das Denken in Kategorien, hier gut, dort böse, es war wieder da wie ein eisernes Korsett.

Wieder waren es die in zwei Kriegen gestählten Väter, die bestimmten. Eigentliche Väter, die menschlich mitführend-mitleitenden Vorbild-Väter, die gab es nicht. Und wenn es welche gab, waren sie - im Grund halt doch - in militärischem Denken verhaftet. Die harte Zeit hatte sie nicht wachsen und wirken lassen. Im Kalten Krieg galt es wiederum ums Überleben. Wie konnte Europa überleben, im Osten amputiert, im Westen vom Grossen Bruder jenseits des Atlantiks mit seiner calvinistischen Ethik des Geldverdienens fest umfangen. Die einzelne Familie hatte zu funktionieren. Dafür waren die Mütter da. Vater machte. Er machte den Schutz, das Wirtschaftswunder, das Haushaltsgeld, die Ruhe-und-Ordnung-Politik. Wir Jungen hatten zu spuren. Jeder und jede hatte zu spuren. Für Abweichler gab es keinen Platz. Oder doch?

Ich war 17 und hörte von einem Jugendtreff, nicht die Junge Kirche, die ich unter Aufsicht des Pfarrers leiten durfte, nein, in dem Jugendtreff seien Junge, die sich selber organisierten, in einer Scheune an der Limmat beim Drahtschmidli. Da wurde ich Mitglied. Ein Jahr später, 1948, gelang es den Älteren, fast schon Erwachsenen, einen Schüler-Austausch Zürich-Amsterdam zu organisieren. Es klappte. Mein Vater war einverstanden, doch das Geld dazu musste ich auf dem Bau selbst verdienen. Also, Frühlingsferien: arbeiten, Sommerferien: reisen. Es wurde meine erste Fahrt ins Ausland und das nur drei Jahre nach dem Krieg.

In Amsterdam wohnte ich bei einer jüdischen Familie, die von 1940 bis 1944 zwischen den Brandmauern zweier Häuser überlebt hatte, heimlich versorgt von Nachbarn. Diese kulturell hoch interessierte Familie und die übrigen Begegnungen mit Niederländern prägten mich. Es war die faszinierendste Zeit meines noch jungen Lebens. Im Drahtschmidli-Club diskutierten wir monatelang über die gemachten Erfahrungen. Wir empfanden die Niederländer als sehr viel aufgeschlossener gegenüber Neuem, gemessen an unserer gewohnten und geschonten Umgebung - wohl wegen ihren Erlebnissen mitten in den Zerstörungen des Krieges und den Schrecken der Besatzung. Sie hatten radikale Ideen von einer offenen Gesellschaft und begannen mit deren Umsetzung. Wir wollten es ihnen nachmachen und vorläufig zumindest einen Freiraum für uns schaffen. Anfragen bei der Stadt, der das Grundstück gehörte, stiessen auf Interesse, aber mehr als nette Worte und Versprechen auf "später, bei weniger angespannter Lage" gab es nicht. So schlief unser Club ein.

Es vergingen fast zwanzig Jahre bis die Zeit reif war für einen neuen Anlauf. Ein Blick auf die damaligen Parkanlagen rund ums Zürcher Seebecken offenbarten das Typische der 1950er und 1960er Jahre. Da gab es sauber gepflegte Wege mit hellgrün bemalten Bänken, abgetrennt von hübschen Wiesen, Blumenrabatten und alten hohen Bäumen, alles schön gepflegt für sonntägliche Spaziergänge zur Erholung von der Sechstage-Arbeitswoche. Vor den Wiesen steckten metallene Schilder im Boden: "Rasen nicht betreten". Niemand badete im See oder lag am Ufer. Dazu waren die hölzernen "Badeanstalten" da und draussen am Ende der Parks je ein Strandbad auf der Wollishofer- und der Seefeldseite. Das war auch die Zeit der Ausgrenzung der geächteten Minderheiten, etwa der Fahrenden, der Verdingkinder, der Homosexuellen und der Kommunisten. Sie wurden als Schandflecke gebrandmarkt und für gefährlich befunden.

1968, vor fünfzig Jahren, bekam das Korsett des etablierten Anstandes Risse. Ein unübersehbarer Riss brach mit den Jugendkrawallen um das "Globus-Provisorium" an der Zürcher Bahnhofbrücke auf. Damit war, nur ein halbes Jahr nach dem Untergang des KREIS, die Bresche geschlagen, durch die es nicht nur die Jugend, sondern auch die Schwulen schafften, sich neu zu formieren und ihre Befreiungsbewegungen zu starten. Es ging um eine Veränderung der Gesellschaft. Sie sollte bei den Strukturen der Familie beginnen und gleichzeitig ging es darum, das Bewusstsein ganz allgemein zu weiten. Die Veränderung sollte von unten nach oben geschehen in anfänglich wenigen, mit der Zeit aber möglichst vielen Schichten der Bevölkerung.

Mehr zu diesem Jahr vor der eigentlichen Gay Liberation, die erst mit dem Stonewall-Inn-Aufstand von Ende Juni 1969 ihren fulminanten Startschuss losfeuerte, mehr zum Vorjahr 1968 hier:

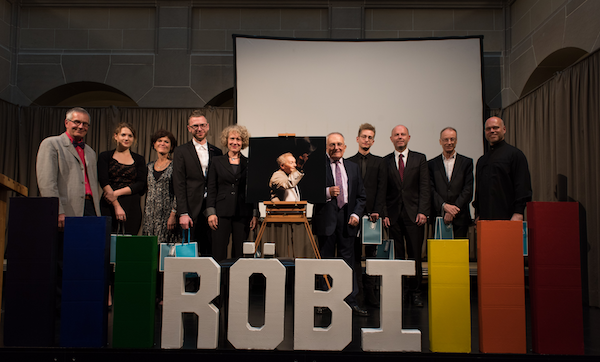

Die Trauerreden zum Abschied von Röbi Rapp

Die Abschiedsfeier von Röbi Rapp bleibt in unserer Erinnerung. Auf schwulengeschichte.ch haben wir die Trauer- und Würdigungsansprachen von Stadtpräsidentin Corine Mauch, Josef Burri, Oliver Fritz und Tobias Urech zusammengestellt.

Bericht zur Abschiedsfeier sowie Trauer- und Würdigungsansprachen