182 - Abschied und ein paar Erinnerungen

Newsletter 182

Februar 2025

Diese Ausgabe enthält die folgenden Themen:

-

Abschied und ein paar Erinnerungen

-

"Make life a story, worth telling!" - Ein Rückblick auf die Veranstaltung zum 95. Geburtstag von Ernst Ostertag

-

Ein Dankeswort zur letzten Kolumne von Ernst Ostertag

Abschied und ein paar Erinnerungen

eos. Ende Januar wurde ich 95. Es ist Zeit zu gehen und Neuem Platz zu machen. Schliesslich ist das übliche Alter zur Pensionierung um 30 Jahre überschritten und die Kräfte lassen unübersehbar nach. Dennoch möchte ich dem letzten grossen Beitrag vom Januar, der Lancierung des KREIS-Films an der Berlinale, noch einige kleine Erlebnisse bei späteren Film-Vorführungen an besonderen Orten und Festivals hinzufügen, sozusagen als Abschieds-Bonbons.

Der erste Newsletter erschien im November 2009, also vor 16 Jahren. Es zeichneten Stephan Inderbitzin (heute Jaray) und Christian Fuster. Ich stiess erst im Februar 2010 dazu und meine ersten Kolumnen waren noch sehr kurz, wurden aber bald länger. Alle zusammengenommen ergäben sie locker ein richtiges Buch. Gedacht waren sie als Ergänzungen zu einzelnen Kapiteln oder Abschnitten in unserer Website. Darum verlinkten wir sie jeweils mit den entsprechenden Teilen der schwulengeschichte.ch.

Zum Empfang in der Schweizerischen Botschaft Berlin, 11. Februar 2014

Beginnen will ich mit einer Berichtigung. Ein Abschnitt im Newsletter vom Januar 2025 schildert den Empfang in der Schweizerischen Botschaft einen Tag nach der Film-Uraufführung. Im grossen Saal standen wir, der Regisseur Stefan Haupt, Röbi und ich, auf dem Podium, allerdings nicht am Rande, wie ich im Januar schrieb, sondern in der Mitte direkt neben Botschafter Tim Guldimann. Er richtete sich an uns mit Fragen zum Film und wie dieser entstand. Nach Antworten von Stefan und Röbi war ich an der Reihe. Ich wollte etwas zur Emanzipationsgeschichte in der Schweiz, zur Veränderung der Gesellschaft ab 1992 erklären und wie es dazu kam, dass ein Film den Lebensbericht eines schwulen Paares und eine schwule Organisation darstellen konnte ohne auf Widerstand zu stossen, sondern im Gegenteil Unterstützung zu erhalten. Doch abrupt schnitt der Hausherr mir das Wort ab und wandte sich mit Fragen den übrigen am Film Beteiligten zu, die nun in die Mitte traten, während Röbi und ich am Rand standen. Warum tat er das?

Es musste einen Grund geben. Plötzlich, zurück im Hotel, erkannte ich, was mir von Anfang an hätte klar sein müssen. Nur drei Tage zuvor, am 9. Februar, war doch ein Eidgenössischer Abstimmungssonntag gewesen. Vor wenigen Wochen hatte ich brieflich abgestimmt. Es ging dabei um die heftig umstrittene "Masseneinwanderungs-Initiative" der SVP, die sich gegen die bilateralen Abkommen mit der EU (1999 und 2004) richtete und insbesondere gegen die Personenfreizügigkeit. Knapp war sie mit 50,3% gegen 49,7% angenommen worden, unerwartet deutlich hingegen von 14 1/2 Kantonen gegen 8 1/2. Ein Affront für alle "Europäer" im Land und eine sehr heikle Situation für Schweizer Diplomaten in der EU, wie den in Berlin amtierenden Botschafter. Zu dumm von mir, das zu vergessen und welch krasse Unmöglichkeit, jetzt von positiven Entwicklungen im Schweizerland berichten und womöglich die ausländischen Gäste über das Wesen unserer direkten Demokratie belehren zu wollen. Der Botschafter hatte keine Wahl, er musste mich kaltstellen. Sofort.

Über diesen Zwischenfall wollte ich nun, zehn Jahre später, nichts berichten und griff daher in die Trickkiste: Ich legte meine damals geplanten Worte dem Botschafter selbst in den Mund. Denn ich finde, sie gehören hier dazu. Auch bin ich sicher, Tim Guldimann wird mir das nicht übelnehmen.1

Drama in Kjiv

Am Morgen desselben Tages in Berlin (11. Februar 2014) stellte sich uns ein älterer Mann in den Weg und sagte mit lauter Bassstimme in gebrochenem Englisch:

"Ich bin Andryi Khalpakhchi aus der Ukraine und werde Sie beide Ende Oktober in Kjiv treffen. Ich lade Sie mit dem KREIS-Film zum International Film Festival Molodist ein. Das besteht schon lange; ich leite es seit 12 Jahren. Willkommen, Sie werden es nicht bereuen!"

Wir nahmen das nicht ganz ernst.

Aber am Samstag, 25. Oktober flogen wir zusammen mit dem Produzenten Ivan Madeo und dem Schauspieler Matthias Hungerbühler für vier Tage in die ukrainische Hauptstadt. Uns war nicht wirklich bewusst, dass am Folgetag Wahlen für das neue ukrainische Parlament anstanden, nachdem Staatspräsident Petro Poroschenko das Parlament aufgelöst hatte - in der Hauptstadt gab es daher sehr viele Pro-Russen. Entsprechend gross war die uns sofort auffallende Polizeipräsenz. Wir hielten das für normal, schliesslich stand das Land weit im Osten in einem halboffenen Krieg.

Unsere Begleiter fuhren vor ein Schiff auf dem Dnipro, das zum Hotel umgewandelt war. Röbi und mir gab man das fürstlich grosse "Hochzeitszimmer". Was folgte, waren Empfänge, Interviews in Englisch, das Q&A (Fragen und Antworten) nach dem KREIS-Film und einen halben Tag zur freien Verfügung, den wir für Besichtigungen der wunderschönen Kirchen und Klöster mit ihren filigranen Fassaden und goldenen Zwiebeltürmen nutzten. In unseren Programm-Akten lag auch die persönliche Einladung zum Empfang in der Schweizerischen Botschaft in Kjiv. Dort unterhielt ich mich mit dem österreichischen Botschafter, denn schliesslich gehörte die westliche Ukraine bis 1918 zur Donaumonarchie. Um über die gegenwärtigen Möglichkeiten des Landes etwas zu erfahren, war ein Wiener Diplomat wohl die richtige Person. Das Gespräch verlief auch spannend und wurde fast dramatisch, als der Kjiver Bürgermeister, Vitali Klitschko, hinzutrat und von seiner Sorge über zunehmend aktive faschistische Gruppierungen berichtete. Mich erstaunte, dass die russische Besetzung und Annexion der Krim vor einem halben Jahr kein Thema zu sein schien. Doch bald sollten wir selbst erleben, wie dringend Klitschkos Sorge war.

Am letzten Abend unseres Aufenthalts stand DER KREIS / THE CIRCLE im Programm. Dies in der Molodist-Sektion "Sunny Bunny" für LGBTIQ-Filme, die 2001 als erste queere Sektion eines internationalen Filmfestivals nach dem Teddy Award der Berlinale gegründet worden war. Festivaldirektor Andriy Khalpakhchi war mit Anatoliy Yerema der Begründer dieses queeren Molodist-Programms. 2007 kam der Queer Lion Venedig und 2010 die Queer Palm Cannes dazu. Unsere KREIS-Aufführung fand im zentral gelegenen Zhovten-Kino statt, einem historischen Gebäude von 1931, innen mit über 700 Sitzplätzen neu ausgestaltet. Das Zhovten war eines der ältesten Kinos der Ukraine und in der damaligen UdSSR ein wichtiger Treffpunkt der Intelligenzija. Bei unserer Vorstellung war der Saal recht gut gefüllt, das Publikum von alt bis ganz jung. Unübersehbar stand auch ein Aufgebot von Polizei, teilweise in Kampfmontur draussen wie im Inneren bereit. Wir spürten eine gewisse Spannung und ahnten, am Ende könnte es ein längeres Q&A geben. Und so war es, nicht nur der Übersetzung vom Englischen ins Ukrainische wegen. Niemand schien unsere queere Thematik kritisch zu sehen, aber fast unstillbare Neugier und ein Bedürfnis nach Aufklärung, ein Durst nach Offenheit sprach aus den meist längeren Wortmeldungen. Nach elf Uhr wurden die Polizisten unruhig. Wir sollen abbrechen, hiess es. Nur langsam leerten sich die Reihen. Viele nutzten das, um direkt zu uns zu kommen mit zum Teil ganz persönlichen Fragen. Es war bewegend. Eine Frau nahm mich in die Arme und weinte. Ich verstand, sie sprach von ihrer lesbischen Tochter, sie hatte Angst. Langsam gingen wir Richtung Ausgang, noch immer umringt von Fragenden. Zwei Taxifahrer kamen herbei, sie seien bereit, wir sollen kommen. Da drängte sich ein Grüppchen von ganz Jungen heran. Sie hätten eben eine Jugendgruppe gegründet, es sei schwierig, "überall schwierig in unserem Land". Ob wir sie mit ähnlichen Vereinigungen vernetzen könnten? Wir standen jetzt draussen, sprachen weiter mit ihnen, Schüler, Studentinnen, meist mit perfektem Englisch. Sie notierten ihre Mailadressen. Die nahmen wir mit und stiegen ein, sie winkten uns nach.

Mitternacht war vorbei. Wir fuhren durch die fast leere Innenstadt, dann die Strasse hinunter zum Dnipro, über die Brücke und schliesslich vor unser Hotelschiff. Den sichtlich erleichterten Fahrern wünschten wir gute Nacht und drückten einige Noten in ihre Hände. Nach kurzem Schlaf gings wieder los, zum Flughafen, zurück nach Hause ins friedliche Schweizerland. Zwei Tage später traf die Meldung ein. Am Abend nach uns wurde im selben Saal ein anderer Film der queeren "Sunny Bunny"-Sektion gezeigt. Ein Terrorist aus der rechtsextremen Szene legte während der Vorführung einen Brandsatz. Alle Besucher konnten sich zwar retten, aber das ganze historische Gebäude brannte bis auf die Grundmauern aus. Kurz darauf sahen wir Vitali Klitschko im Fernsehen. Er versprach, solches werde nicht wieder geschehen. Das Haus erstehe neu und von aussen genau so, wie es war. Terrorismus dürfe nie eine Chance haben, nicht bei uns. In den Folgetagen, so berichteten Zeitungen, trafen sich zahlreiche, u.a. junge Menschen in den Strassen und auf den Plätzen von Kjiv und demonstrierten gegen die pro-russische Bewegung in der Ukraine. Als Symbol für deren Kampf stand auf vereinzelten Transparenten, dass das Zhovten wie ein Phönix aus seiner Asche auferstehen solle. Tatsächlich, bereits im Oktober 2015 (Zhovten heisst Oktober) konnte das Kino nach rekordraschem Wiederaufbau mit sechs Sälen und total 761 Sitzplätzen neu eröffnet werden. Aber es war nun ein moderner Mehrzweckbau. Heute ist es ein kulturelles Zentrum der Stadt, wie früher.2

Oscar-Anmeldung mit Folgen

Im September 2014 teilte das Bundesamt für Kultur (BAK) mit, dass der KREIS offiziell als Schweizer Beitrag in der Kategorie "Bester ausländischer Film" für die Verleihung der Oscars in Los Angeles angemeldet worden sei. Begründung einer Fachjury u.a.: "DER KREIS nimmt die Frage der Emanzipation von Homosexuellen auf und setzt sie ästhetisch gelungen um". Später kam noch, direkt aus Los Angeles, die Qualifizierung für die Golden Globes hinzu, was seit Jahren keinem anderen Schweizer Film mehr gelungen war. Das bedeutete eine ganz besondere Auszeichnung, auch wenn der Golden Globe schliesslich an einen anderen Film ging, denn diese Qualifikation erteilte ein Gremium von etwa 100 internationalen Journalisten, die in Hollywood arbeiteten, also Fachleute waren.

Produzent Ivan Madeo und Swiss Films, die Schweizer Promotionsagentur des Schweizer Films, konnten nach einem erneuten Fundraising Regisseur Stefan Haupt für die Promotion von DER KREIS im Rahmen des Oscar-Rennens in die USA schicken. Zudem hatten sie vor Ort ein amerikanisches Promotionsteam mit einem sogenannten "Publicist" für Oscar-Kampagnen beauftragt. Das war eine wichtige Aufgabe für Stefan Haupt, die er gerne annahm. Als Assistenten wählte er Röbi und mich, da wir alten Rentner ganz einfach zur Verfügung standen und zudem einiges aussagen konnten. Für uns war sofort klar, das wird keine Ferienfahrt. Wir standen im 85. Lebensjahr und Röbi hatte Herz-Probleme. Trotzdem, das mussten und wollten wir packen.

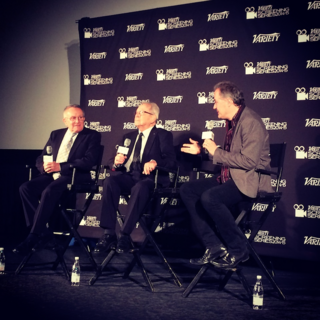

Am 9. November flogen wir drei zunächst nach New York. Los Angeles war später vorgesehen. Es gäbe endlos viel zu erzählen, ich beschränke mich auf ganz wenige Einzelheiten. In New York wurde es sofort hektisch. Kaum im Hotel ganz nahe des Times Square angekommen - Lokalzeit 19.30, für unseren Körper 01.30 - wies uns der Chef des Promotionsteams, das jedes Detail organisierte, in ein japanisches Restaurant zum Business-Abendessen. Dort präsentierte er Röbi und mir die Liste mit unseren Interviews für den nächsten Tag. Es waren 14, je eine halbe Stunde. No-shows gebe es meistens, das sei für uns Freizeit zur Zwischenverpflegung. Ort: zwei Hotelzimmer direkt am Times Square, wir könnten zu Fuss hingehen, sein Angestellter zeige den Weg und begleite uns abends ins Restaurant zum Essen, das sei ebenfalls nahebei. Stefan hatte ein anderes Programm. Zusatz für alle drei: Während des Essens laufe der Film im Variety Theater, wir würden dann alle rechtzeitig zum Q&A mit anschliessendem Presse-Foto-Termin dort eintreffen. Zurück im Hotel ca. 23 Uhr.

Später im Zimmer: Endlich Ruhe, rasch duschen und ins Bett, liegen und sich strecken, welche Wohltat. Wir umarmten uns. Hey, old Boy, willkommen in New York! Jetzt im hohen Alter haben wir es dennoch geschafft. Doch mir graute vor den Interviews. Ich hatte immer Mühe, Amerikaner zu verstehen. Sie sprechen laut und schnell, und weist man auf das Problem hin, sprechen sie noch lauter und schneller. Mit dieser Sorge schlief ich ein. Früh morgens kam der erlösende Gedanke: Sprich dein bestes Oxford-English, langsam, mit klarer Diktion. Das teilte ich sofort Röbi mit. Und wie das wirkte! Die erste Journalistin uns gegenüber war eine bildschöne schwarze Frau, perfekt gekleidet und geschminkt, defrisiertes langes Haar in lockeren Wellen bis über die Schultern fliessend. Sie begann mit einer Frage, die wir kaum verstanden. Ich begrüsste sie und stellte uns vor. Sofort antwortete sie in klarem "Harvard-Akzent", wie ich es nennen möchte. Gewonnen! Nun konnte es losgehen. No-shows gab es auch. Etwa zwanzig Stockwerke tiefer, ebenerdig, sollten wir eine Art Bistro finden. Wir schnappten uns einen Burger mit Drink, fühlten uns fast wie New Yorker, und rasten wieder nach oben. Bald erschien der oder die Nächste mit meist ähnlichen, doch gelegentlich auch heiklen oder abstrusen Fragen. Langweilig oder monoton wurde es nie.

An einem der folgenden Tage war nebst dem Film-Screening mit Q&A in irgendeinem weiteren Kino auch ein Empfang beim Botschafter-Ehepaar im Schweizerischen Generalkonsulat vorgesehen, an dem auch der Schweizer Kultur-Attaché teilnahm, bei dem wir am Vortag zu Treffen mit Journalisten aus dieser Sparte eingeladen waren. Das Generalkonsulat, eine Residenz mit grossen Räumen, lag am East River und bot weite Aussicht auf das Südende der Roosevelt-Insel und endlos hinaus übers Häusermeer von Queens. Fast glaubten wir auf einer Bergspitze zu stehen, faszinierend - aber nicht ganz zu Oberst, "nur" etwa im 27. Stock.

Nach kurzer Begrüssung führte uns die elegante Frau des Botschafters am reich mit Häppchen angerichteten Buffet vorbei in einen Salon und dort zum Sofa mit Fauteuils, wo ich auf einem gewöhnlichen Stuhl Platz nahm, während sie Röbi noch weiteren Gästen vorstellte. Denn es wartete bereits ein Journalist auf mich, der sich viel Zeit für eingehende Fragen nahm. Gerne wäre ich auch etwas herumspaziert und hätte mal was von den kleinen Köstlichkeiten genommen. Doch dazu reichte die Zeit nicht, es standen schon andere mit ihren Notizblöcken oder kleinen Aufnahmegeräten bereit. Als wir uns nach einigen Stunden verabschiedeten, Röbi und Stefan im Aufzug von den köstlichen Schweizer Spezialitäten und dem guten Walliser Wein schwärmten, gestand ich trocken, "mir mussten zwei Glas Wasser genügen". Dennoch, auch mein Kopf rauchte. Aber nur von den Gesprächen, in denen ich voll aufgedreht hatte. Ich erzählte von vielerlei Geschichten des KREIS und dem, was nach Stonewall bei uns in Zürich und in der Schweiz geschehen war.

Am 11. November war Armistice Day in Erinnerung an das siegreiche Ende des Ersten Weltkriegs und an die Millionen von Opfer, ein nationaler Feiertag. Er galt auch für uns. Kein Programm, wir konnten tun was immer wir wollten. Klar, der langgehegte Wunsch, jetzt bot sich die Gelegenheit. Wir nahmen ein Taxi zur Stonewall Inn an der Christopher Street. Allerdings, das Greenwich Village war um elf Uhr morgens noch fast menschenleer. Aber wir hatten Glück, die berühmte Bar stand offen, weil Arbeiter zahllose Bierharasse aus einem grossen Laster ins Lokal trugen. Rasch gingen wir hinein und fotografierten drauflos. Dann verschwanden wir ins nahe Pärklein mit dem Denkmal von George Segal, das ein Lesben- und ein Männerpaar zeigt. Wir fotografierten weiter bis der Laster wegfuhr. Jetzt hatten wir freie Sicht auf die Christopher Street 53, das einstöckige Haus mit dem Backsteinsockel und der weissen Fassade darüber.3

Am Sunset Boulevard

Wichtiger als New York waren unsere Einsätze in Los Angeles. Wir erlebten sie als lockerer, mit Menschen, die wussten, was Filmemachen heisst, wie fordernd es ist - die aber auch die Faszination in sich trugen, andere verzaubern zu können. Wir fühlten ein natürliches Verbundensein, besonders Röbi und Stefan, verglichen mit den Analytikern und kritisch Hinterfragenden, die uns in New York gegenübergesessen waren. Sieben Tage blieben wir in Los Angeles, zwei davon als Ausflug nach Palm Springs zum Film-Screening dort, wo besonders viele ältere schwule Männer zumindest die Wintermonate verbringen. Und einen freien halben Tag weilten Röbi und ich sozusagen als Touristen oben in den Hollywood Hills beim Griffith Observatory mit seiner grossartigen Aussicht über die Stadt bis zum Meer. Ganz nahe das Denkmal für James Dean, wir verpassten es natürlich nicht, es zeigt nur seinen Namen und die Büste auf weissem Marmorblock, den Hintergrund bilden die bewaldeten Hügel samt, unübersehbar, dem berühmten Schriftzug HOLLYWOOD.

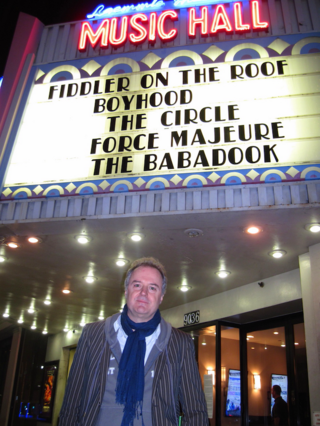

Damals gab es den grossartigen Arc Light Palast mit zahllosen Kinosälen noch. Er lag am Sunset Boulevard unweit des Walk of Fame. Dort sollte eine der wichtigsten Vorführungen unseres Films DER KREIS stattfinden. Wir drei trafen frühzeitig ein, sozusagen im Herzen von Hollywood, wo alle wichtigen Filme ihre Erstaufführung feierten. Zuvor wollten wir auf dem berühmten Boulevard flanieren und natürlich auch einige der besonderen Sterne im Pflaster des Walk of Fame finden und ihre Inschriften lesen. Dann verschluckte uns die riesige Eingangshalle des Arc Light und wir fühlten uns wie arme kleine Würstchen, irgendwo verloren. Unsere amerikanischen Publicists, aufmerksam wie immer, winkten mit einem Plakat, überreichten uns echte, würzig duftende heisse Würstchen mit Brot und einem Becher Budweiser als Zwischenverpflegung und schritten voran zu einer der vielen Rolltreppen, die in alle Richtungen nach oben oder in die Tiefe führten. Sicher erreichten wir den richtigen Saal und in seinen Sitzreihen weit unten, nähe Bühne und Leinwand, die am Rand reservierten Plätze. So war uns am Film-Ende der Gang hinauf zum Q&A sicher und rasch möglich.

Untergebracht war Stefan beim Botschafter im Schweizerischen Generalkonsulat, weil er ihn kannte (ein Empfang dort war natürlich auch vorgesehen, kurz vor Abflug), während wir beide im berühmten Beverly Hilton residieren durften. Im langen Korridor zu unserem Zimmer hingen Portrait-Fotos in schwarz/weiss von bedeutenden Filmstars, die zu ihren Zeiten ebenfalls im Beverly verkehrten. Mir fielen zwei oder drei auf, die ich kannte. Röbi hingegen konnte sie alle benennen und mir auch diese oder jene Geschichte über einige von ihnen berichten. Das tat er mit grosser Freude. Und genau dies machte ihn nach dem Ende unseres Films, als wir auf der Bühne standen, selbst zum gefeierten kleinen Star. Denn eine Frage aus dem Saal, an ihn gerichtet, zielte auf seine Kindheit, als er die Titelrolle im Film "Das Menschlein Matthias" spielte: Ob er damals grosse Vorbilder hatte? Nun begann er sie aufzuzählen, die grossen Namen der 1920er- bis 1950er-Jahre, jedes Mal unterbrochen von Applaus. Röbi kam richtig in Fahrt, sein Englisch war plötzlich perfekt, er schilderte Details und der Applaus wollte kaum mehr aufhören. Stefan und ich, wir schauten uns an mit glänzenden Augen. Er flüsterte "Röbi at his best!"

Zuvor, während des Screenings, achteten Röbi und ich auf den Moment, wo plötzlich das Bild von Rolf / Karl Meier in Grossaufnahme erscheint, damit der Gründer und Leiter des KREIS gezeigt werde. Karl Meier war, oft einfach als Carlo bezeichnet, ein bekannter Schauspieler sowohl am Zürcher Schauspielhaus, wie im Cabaret Cornichon und auf der Märchenbühne. Er kriegte Angebote an andere Theater und hätte Karriere machen können. Darauf verzichtete er, weil ihm der Einsatz im KREIS wichtiger war. Für ihn die Lebensaufgabe: Anerkennung und Akzeptanz von Homosexuellen zu fördern mit dem Ziel, sie einmal zu erreichen. In der damaligen Zeit war das nur im Getto und in Zusammenarbeit mit "verständnisvollen" Wissenschaftern anzugehen.4 Das Getto war für uns überlebenswichtig. Nur dort konnten wir "Gleichgesinnte" treffen und mit ihnen Gespräche führen oder einen Lebensgefährten finden. Nur dort konnten wir für wenige Stunden ganz normale Menschen sein ohne Versteckzwang. Dafür opferte Karl Meier seine berufliche Karriere. Die Erfahrungen im Getto gaben uns Jungen später den Mut, unseren Kampf um gleiche Rechte in die Öffentlichkeit zu tragen. Als das Portrait von Karl Meier auf der Leinwand erschien, stupften wir beide uns an:

"Lieber Rolf, schau, jetzt bist auch du in Hollywood angekommen, sogar nahe beim Walk of Fame. Trotz allem. Wie schön!"

Quellenverweise:

1 DER KREIS, Uraufführung an der Berlinale - Teil 4, Newsletter 181, Januar 2025, "Beim Botschafter der Schweiz"

2 Bericht zum Kino Zhovten, Kjiv auf: Website der Kyiv Post

3 Stonewall-Aufstand

4 DER KREIS und Bovet

Chronologie der Würdigungen des KREIS nach seinem Ende auf: schwulengeschichte.ch

"Make life a story, worth telling!" - Ein Rückblick auf die Veranstaltung zum 95. Geburtstag von Ernst Ostertag

dbr. Zu seinem 95. Geburtstag schenkte sich Ernst Ostertag eine Veranstaltug in der Kapelle der Helferei in Zürich. Wie immer, wenn Ernst etwas tut, macht er anderen ein Geschenk, in diesem Fall allen Besuchenden. Interviewt von zwei Repräsentantinnen und einem Repräsentanten verschiedener Organisationen, erzählte er dem gespannt zuhörenden Publikum aus seinem Leben und teilte seine Gedanken zum schwulen Leben von den 1930er-Jahren bis heute.

Ernst Ostertag hatte vier Organisationen zum Gespräch geladen. Entsprechend war der Nachmittag in vier Teile gegliedert. Den Anfang machte ich, Daniel Bruttin, als Vertreter von Network und schwulengeschichte.ch. Ernst erzählte mir, wie er zu Network kam und hier die Heimat wiederfand, die er bei der Auflösung des KREIS verloren hatte. Ein wichtiger Abschnitt seines Lebens war der Aufbau von schwulengeschichte.ch. Ich konnte erfahren, dass er begann, diese Geschichte zu schreiben, weil ein Katalog zur Ausstellung «unverschämt» fehlte, die 2002 im Zürcher Stadthaus zum 30-jährigen Bestehen der HAZ stattfand. Es sollte ein Buch werden. Dafür war das Material dannn zu umfangreich. So entstand eine Website, die heute von unserem Verein schwulengeschichte.ch weitergepflegt und -entwickelt wird.

Mit Joh von Felten von der Milchjugend unterhielt sich Ernst Ostertag zum Thema Jung und queer sein - gestern und heute. Er erzählte aus seiner Kindheit, wie rasch ihm klar war, dass er anders sei als andere und auch wie lange er klar wusste, dass er dieses Wissen mit niemandem teilen durfte. Zuerst habe er sich als Rumpelstilzchen gefühlt, später habe er sich an ein anderes Märchen erinnert, den Froschkönig.

Damals war es Tabu, über Homosexualität zu sprechen. Immerhin konnte er später, im KREIS in diesem beschützten Rahmen sich so zeigen wie er war. Hier lernte er auch Röbi kennenlernen. Aber das Versteckspiel betrieb er weiter bis zum Ende seiner Berufskarrierere. Als Lehrer war es undenkbar, ein Coming out zu wagen. Er wäre entlassen worden. Auch wenn sich die gesellschaftlichen Umstände geändert hätten, bleibe es für jeden einzelnen Menschen schwierig, seine anderssexuelle Identität zu akzeptieren.

Barbara Bosshard von queerAltern machte den Abschluss des Geprächs. queerAltern sei eine ihm nahestehende Organisation, meinte Ernst Ostertag. Sie ermögliche ihm heute als 95-Jähriger noch an Veranstaltungen teilzunehmen. Die meisten Anlässe bei Network seien ihm inzwischen zu anstrengend. Barbara sprach auch den Tod von Röbi, seinem Lebenspartner während 62 Jahren, an. Auf die Frage, was ihm denn geholfen habe, über diesen Verlust hinweg zu kommen, sagte Ernst schlicht: "Nichts!" Es gebe nichts, was diesen Verlust weniger schwer mache, auch wenn natürlich die Zeit dabei helfe, sich davon etwas zu distanzieren. Ernst betonte auch, dass er dankbar dafür sei, dass Giovanni, der die letzten 15 Jahre der Dritte im Bunde war, bei ihm geblieben sei. "Das war ja nicht selbstverständlich, wir hatten vorher eine Beziehung zu dritt, das ist was anderes." Als Ernst erzählte, wie ihn der Buddhismus schon früh fasziniert hatte und ihm auch heute im Alter dabei hilft, loszulassen und gelassen älter zu werden, war es im Saal mucksmäuschenstill. Ernst kann auch mit 95 Jahren klar und fesselnd Geschichten erzählen und das Publikum in seinen Bann ziehen.

Ernst, wir danken dir für diesen unvergleichlichen Anlass, den wir dann auch noch im Gespräch mit dir bei einem Apéro beschliessen durften.

Ein Dankeswort zur letzten Kolumne von Ernst Ostertag

hpw. "Einmal muss ich aufhören." So schriebst du mir. Deine Januar-Kolumne für den Newsletter sei die letzte. Für Februar folge nur noch etwas Kleines. - Auch das "Kleine" ist grösser geworden und genau so spannend wie alle deine Texte zuvor.

Ich möchte dir im Namen des Vorstands des Vereins schwulengeschichte.ch ganz herzlich danken. Ich wartete immer gespannt auf deine Texte, bei denen man spürte, wie liebevoll und durchdacht sie komponiert waren. Oft hast du dann nochmals Präzisierungen nachgeliefert und hast dich dafür entschuldigt. Die Entschuldigungen wären wirklich nie nötig gewesen.

Immer wieder kamen Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern, die deine Sorgfalt rühmten. Unser Newsletter war dank deinen Beiträgen etwas sehr Besonderes in einem medialen Umfeld, dessen Inhalte immer oberflächlicher oder, wie es in einer Rückmeldung hiess, "schludriger" werden.

Jetzt müssen wir neue Wege finden. Wir können nicht das tun, was du getan hast. Aber wir wollen etwas Neues entwickeln, das in der Qualität wenigstens versucht, deine Ansprüche zu erfüllen. Ob wir das schaffen werden, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir wissen, dass wir auch weiterhin auf deine Unterstützung zählen können. Auch dafür wollen wir dir danken.

Verein schwulengeschichte.ch:

Zahlen und Aktivitäten

Mitglied werden

Gönner oder Spender werden