185 - Der erste offen schwule Parlamentarier

Newsletter 185

Mai 2025

Diese Ausgabe enthält die folgenden Themen:

-

Der erste offen schwule Parlamentarier der Schweiz

-

Generalversammlung am Dienstag, 20. Mai

Der erste offen schwule Parlamentarier der Schweiz

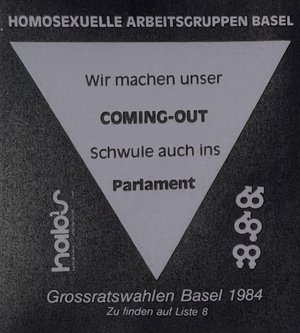

hpw. Vor 40 Jahren nahm der erste offen schwul kandidierende Mann Einsitz in einem schweizerischen Parlament. Erwin Ott hatte 1984 als Parteiloser für die HABS mit drei anderen Männern zusammen auf der Liste der Progressiven Organisationen Basel (POB) kandidiert. Drei bekamen nach einem fulminanten und lustvollen Wahlkampf genug Stimmen, um in ihrem Wahlkreis erster Ersatz zu werden. Erwin Ott rutschte schon Anfang 1985 nach. Er antwortete zwar auf die offizielle Anfrage des Parlamentsdienstes mit einem einfachen "Ich nehme das Amt an". Leicht fiel ihm der Entscheid nicht. Ich sprach mit Erwin.

Es waren die Jahre nach den Jugendunruhen. Es herrschte Umbruchstimmung einerseits, auf der anderen Seite krallte man sich an alten Zöpfen fest. Die Progressiven Organisationen waren eine Linksaussen-Partei, die mit jungen Personen und peppigen Sprüchen das verstaubte linke Milieu aufmischten. Erwin Ott war kein Mitglied der Partei. "Aber sie waren die Einzigen, bei denen wir eine Chance hatten." Schon vier Jahr zuvor hatte ein offen schwuler Mann auf dieser Liste kandidiert. "Das hat es wahrscheinlich erleichtert, zu sagen, wir nehmen auch solche auf die Liste, die nicht von der Partei sind." Die weiteren Kandidaten waren Antoine Schaub, Ruedi Schönholzer und Peter Habicht. "So haben wir in in der Gemeinde Basel die Wahlkreise abgedeckt. […] Zwei gingen als Parteilose auf die Liste und dann haben wir einen tollen Wahlkampf geführt."

Lustvoller Wahlkampf

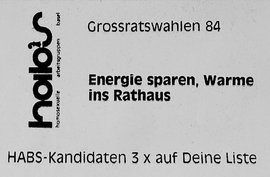

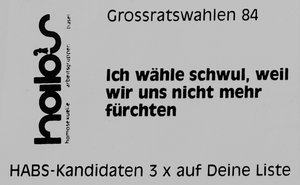

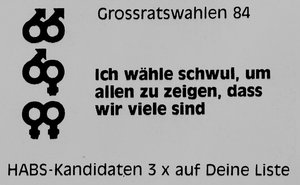

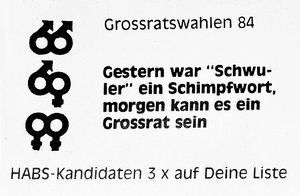

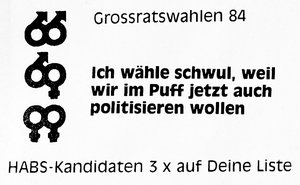

Der Wahlkampf war neu, eine Art Guerilla-Wahlkampf. Viel Geld konnte damals nicht eingesetzt werden. "Wir haben so Kleber gemacht, die man an die Dachkänel geklebt hat." Es war neu, dass jeder einfach im Copyshop alles Mögliche auf Kleber kopieren konnte. Ein Spruch hiess "Energie sparen, Warme ins Rathaus!" Erwin Ott erinnert sich an einen anderen: "Lieber Anal als Asal. Das war einfach ein witziger Spruch, der wahrscheinlich niemand verstanden hat." (Die Erklärung dazu folgt weiter unten.) Die Neuheit von vier Männern, die ausdrücklich als Schwule kandidierten im Gegensatz zu den Politikern, von denen man es eigentlich wusste oder zu wissen glaubte, die aber in ihren politischen Aktivitäten nie damit auffielen, aber auch die flotten, teils verwirrenden Wahlsprüche schürten die Mund-zu-Mund-Propaganda. Drei der Kandidaten wurden als erster Ersatz ihres Wahlkreises gewählt. Erwin Ott war der Erste, der nachrücken konnte. Doch beinahe hätte er abgesagt.

Nicht den Schwanz einziehen

"Ich musste sehr mit mir ringen, dass ich angenommen habe", sagt Erwin Ott. 1984 liefen die Aktivitäten zu HIV und Aids in der Schweiz an. Der Leiter der dermatologischen Poliklinik Basel, Professor Schuppli, ging auf die HABS zu. "Er fragte, wer bereit wäre, Blut zu geben, damit abgeklärt werden konnte, ob Aids in der Schweiz schon angekommen sei. Ich fand, dieser Trottel Reagan in Amerika [damaliger US-Präsident] tut nichts. Also muss ich etwas tun, wenn ich etwas tun kann." Er liess sein Blut testen. "Dann rief mich Schupplis Assistentin an, um einen Termin abzumachen. Da habe ich geschaltet." Wenn er negativ gewesen wäre, hätte man ihm das Resultat am Telefon mitgeteilt, einen positiven Befund nicht. Das war eine gut gemeinte Regel. Allerdings liess man die Betroffenen so mit ihren Ängsten halt trotzdem alleine. Erwin Ott erinnert sich, wie er am Telefon antwortete: "Es ist doch klar, dass Sie mir jetzt ein positives Resultat mitteilen. Sagen Sie mir jetzt bitte, wie es ist. Ich verspreche Ihnen, ich tu mir nichts an." So habe sie ihm das Resultat telefonisch mitgeteilt. "Die Nacht war natürlich vorbei. Aber sie war dann mit einer Gewissheit vorbei. Wenn du einen positiven Bescheid bekommen hast, warst du ein Todeskandidat. Ganz einfach."

Nun kam der Brief, dass er in den Grossen Rat nachrücken könne. Dafür hatte er gekämpft. Er habe gedacht: "Gottfriedstutz, jetzt bin ich der erste offen schwule [Parlamentarier] und der verreckt kurz danach an Aids, das ist ja auch nicht sinnvoll. […] Dadurch würde ich der Community mehr schaden." Andererseits fand er es feige, das Amt nicht anzunehmen. "Da machst du auf Offenheit, auf Selbstbewusstsein und dann, wenn du könntest, dann ziehst du den Schwanz ein? Das war eine harte Diskussion, die ich mit mir selbst führen musste." Er hoffte, die Schwächung seiner Gesundheit früh zu erkennen und noch rechtzeitig "aus persönlichen Gründen" zurücktreten zu können. Er nahm das Amt an. Seine Gesundheit blieb stabil. "Ich habe versucht, gesund zu leben [lacht]. Und da hat mich Schuppli auch bekräftigt, als ich vom Markt frisches Gemüse und Obst kaufte, das sei sehr gut fürs Immunsystem." Gesundheitliche Probleme traten erst auf, als die ersten Medikamenten verfügbar waren. Seitdem lebt er gut. Das Virus ist in seinem Körper nicht mehr nachweisbar. "Was mir in meinen Augen wirklich geholfen hat, ist, dass ich einfach kein Schuldgefühl gehabt habe. Was mir auch sehr geholfen hat, ist der Spruch, von dem ich meinte, er ist von den Bernern gekommen: ˙Aids = Angst Ist Das Schlimmste˙. […] Vorsicht, okay, aber Angst ist ein irrationales Gefühl. Angst schwächt dich."

Der Auslöser für die Politkarriere und die Erklärung des Wahlkampfspruchs

Für Erwin Ott war Offenheit immer wichtig. Schon früh hatte er sein Coming out gegenüber seinen Eltern. "Ich wollte, dass sie es von mir erfahren und nicht über Geschwätz oder dumme Anspielungen." Das war Ende 1960er-Jahre. "Da war die Angst meiner Eltern vor der Schande in der Familie. Ich war der Einzige, den sie kannten. Als dann der Lieblingscousin, Lieblingsgöttibub auch schwul war, ist die grosse Last entfallen." Sein Vater stellte ihn aber vor die Wahl: Entweder du passt dich an oder du ziehst aus. Ein Klassenkamerad zog damals bei seinen Eltern aus und bot ihm sein bisheriges Zimmer als Bleibe an. "Das war super. Das waren eigentlich religiöse Leute, aber religiös im guten Sinn. So habe ich meinem Vater gesagt, ich ziehe am Samstag aus, was dann auch nicht ganz gepasst hat, aber es stand fest."

Später zog er nach Zürich. Bei der akademischen Berufsberatung sagte man ihm, es sei doch kein Problem, wenn er als Schwuler Pädagoge oder Sozialarbeiter werde. Aber bei seiner Intelligenz könnte er auch Psychologie studieren. "Das stimmt schon, dass dieser Rat gewagt war, von den Umständen her, aber von der Tatsache her, dass ich ja nicht eine Gefahr für Jugendliche bin, nur weil ich schwul bin, war er schon richtig." So studierte er Sozialpsychologie, Sozialpädagogik und Strafrecht. Er wollte Jugendanwalt werden. "Nach dem Studium wollte ich eigentlich nach Schweden, weil die ein ziemlich fortschrittliches Strafsystem hatten damals […], habe aber im Februar abgeschlossen und dachte, nein, im Winter kannst du nicht nach Schweden." So reiste er durch Afrika. Zurück musste er seinen Platz wieder finden. "Ich habe dann mit einem gewissen Grössenwahnsinn gefunden, dass die Stelle, die in der Arbeitsanstalt Uitikon [ZH] frei ist, mich reizen könnte." Aus der Jugendbewegung gab es damals Kritik an diesen Einrichtungen. Auch hier kam wieder seine Haltung zum Tragen: Wenn ich etwas tun kann, dann muss ich das auch tun. Für ihn stimmte es nicht, gegen den damaligen Jugendstrafvollzug zu demonstrieren, aber dann, wenn sich die Gelegenheit bot, nicht an der Verbesserung mitzuarbeiten. "Aber als 24-Jähriger vielleicht 18-, 19-jährige schwerste Kaliber erziehen zu wollen (lacht), das war wirklich sehr naiv." So ging es weiter in die Kinderpsychiatrie, Jugendheime etc. Dann fand er im Bürgerlichen Waisenhaus Basel eine Anstellung als Erzieher "auf einer Lehrlingsgruppe, also nichts mit Beobachtung und Stress und so weiter, sondern 6 oder 7 Burschen, wovon einer in die Schule ging und die anderen waren in einer Lehre, fix, […] das war die Ruhe, du konntest Fernseh schauen am Abend mit den andern." An der Basler Fasnacht ging er nach Dienstschluss noch ins Elle et Lui, eine Schwulenbar. "Ich sah Burschen mir entgegenkommen, aber erst als ich die Türklinke der Bar in der Hand hatte, sah ich, dass es die aus meiner Gruppe waren." Damit er nicht erpresst werden konnte und seine Kollegen im Waisenhaus kompetent reagieren könnten, informierte er diese darüber, dass er schwul sei. "Was ich nicht dachte, war, dass das [die Homosexualität] für die Jugendlichen kein Problem war. Hingegen für meinen Erzieherkollegen." Kurz: Erwin Ott wurde entlassen wegen seiner Homosexualität.

Doch eigentlich war das Problem im Waisenhaus nicht seine Homosexualität. Vor ihm gab es schon Erzieher, die homosexuell waren. Die Ehefrau des Heimleiters habe offenbar schon bei der Einstellung zu ihrem Mann gesagt: "Da hast du sicher einen Warmen eingestellt. Die Überraschung konnte also nicht so gross sein", schmunzelt Erwin Ott. Das Problem war, dass er offen und selbstbewusst dazu stand.

Nun ging er zur HABS (Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel). "Dort habe ich Unterstützung gefunden, weil bei so einem Angriff auf deine Person brauchst du schon Unterstützung. Wir haben dann eine Petition gemacht, bei der ich weiss nicht was für tolle Leute unterschrieben haben." Die Entlassung bewegte breite Schichten Basels. Der gerichtliche Weg hingegen führte zu keinem guten Resultat. "Während der Probezeit kannst du jemandem kündigen, einfach mit der Begründung, wir passen nicht zusammen, und da kann auch ein menschenrechtswidriger Grund angegeben werden." Es war ihm klar, dass seine Entlassung ein politischer Entscheid war, der eben auch politisch bekämpft werden musste. Dadurch trat er in die Politik ein. Und daraus entstand der gewagte Spruch der Wahlkampagne: "Lieber Anal als Asal." Asal war nämlich der Name des Heimleiters des Waisenhauses, der Ott entlassen hatte.

Parlamentsarbeit: Nicht überschätzen, nicht unterschätzen

Einmal im Parlament angekommen, startete Erwin Ott gleich mit einer Interpellation zu Aids im Gefängnis. Die Atmosphäre war geladen. Der Blick, die damals führende Scharfmacher-Zeitung, sprach von Panik im Basler Knast. Gefangene mit HIV sollten isoliert werden. "Dies durfte einfach nicht so stehen gelassen werden. Darum griff ich sofort zur Gegenwehr." Er setzt sich für Subventionen für die Aids-Hilfe Basel und die HABS ein und für eine staatliche Personalpolitik, die Homosexuelle nicht diskriminiert. Dies aufgrund von Ausschreibungen von Heimleitungen, die sich an Ehepaare richtete.

Besonders am Herzen lag Erwin Ott die Errichtung einer Beratungsstelle für homosexuelle Jugendliche. Als er für seinen Antrag die Rede hielt, sei er sehr nervös gewesen. "Sonst war ja immer ein Geschnatter im Grossen Rat und ich dachte, ich brüll’ offenbar so laut, dass ich das übertöne. Sie haben mir nachher gesagt, sie hätten mir tatsächlich ziemlich ruhig zugehört." Er verlangte eine namentliche Abstimmung. "Durch die namentliche Abstimmung, das ist dann auch veröffentlicht worden, hat auch die weitere Bevölkerung in der Stadt gewusst, das sind die und das sind die anderen." Erwin Ott gewann die Abstimmung, der Antrag wurde überwiesen. Genützt hat’s am Schluss zwar nichts. Der Regierungsrat beantragte die Ablehnung des Antrags und das Parlament folgte ihm letztendlich. Die Beratungsstelle kam nicht zustande.

Keine Erinnerungen an Hass

Nach der Entlassung im Bürgerlichen Waisenhaus blieb Erwin Ott lange arbeitslos, konnte dann aber im Jugendheim Burghof in Dielsdorf (ZH) als Testpsychologe anfangen. Zu diesem Zeitpunkt war er auch Vize-Präsident der neu gegründeten VHELS (Vereinigung homosexueller Erzieher/innen und Lehrer/innen der Schweiz). Sein Vorgesetzter fand, das gehe nicht. "Mir war mein Überleben ein wenig wichtiger, drum habe ich dann halt das Amt aufgegeben." Doch das brachte auch nichts mehr. Die Stelle des Testpsychologen wurde einfach gestrichen. So konnte man Erwin Ott kündigen. Man habe nichts gegen Homosexuelle, aber ein "gesellschaftliches Problem lösen, können wir hier nicht", sei die Haltung im Sozialbereich gewesen, erinnert er sich.

Zum Thema Aids habe er von Parisern (umgangssprachlich für Präservative) gesprochen, da sei einer aus dem "Basler Deigg" auf ihn zugerannt "und hat mir zugezischt: So etwas sagt man hier drin nicht!" Aber Hass habe er nicht erfahren, meint Erwin Ott. "Entweder habe ich ihn ausgeblendet, aber vermutlich hat er gar nicht stattgefunden. Es war eher ein Nicht-zur-Kenntnisnehmen, was ja auch eine Art von Hass ist."

Als Schwuler die Option haben

"Es gab spannende Sachen. Zum Teil wurde ich auch ins Fernsehen eingeladen. Auch da denke ich, das kann man nicht unterschätzen. Man muss es auch nicht überschätzen, aber es hat einen Teil dazu beigetragen, dass es ein bisschen normaler wurde." Wahrscheinlich habe er in den siebeneinhalb Jahren im Parlament relativ wenig erreichen können, meint Erwin Ott. "Aber ich konnte den Zeitgeist nutzen und das musste einfach jemand tun. Sonst wäre alles noch weiter ˙usegstüdelet˙ worden." Die erfolgreiche Kandidatur der vier Schwulen auf der POB-Liste habe vielleicht den anderen Parteien gezeigt, "man kann auch Leute drauf [auf die Liste] nehmen, die nicht Hausfrau, Mutter von zwei Kindern, Fasnächtlerin als Parteiprogramm haben". Das Wichtigste sei wohl, "dass man einfach die Option hat: will ich als Schwuler, weil das zu mir gehört, in eine Wahl gehen, oder als Mann, der halt auch noch einen Mann hat neben sich, aber das muss man ja nicht unbedingt wissen."

Entwicklungen geschähen in der Zeit, sagt Erwin Ott. Wenn die Zeit nicht reif sei, dann könne ein Anliegen auch nicht umgesetzt werden. Deshalb sei die Beratungsstelle für homosexuelle Jugendliche damals gescheitert. Zu den aktuellen politischen Diskussionen meint er: "Die, die eh immer dagegen sind, die sind dagegen. Wenn die EDU gegen den ESC geifern will, dann sollen sie geifern. Das ist ihr Recht. In Basel bekamen sie dann entsprechend die Abfuhr."

Das Gespräch in seinem Garten in der Sonne schliesst Erwin Ott mit zufriedener Miene ab: "Ich habe ein gutes Leben. Ich wohne schön und habe einen grossartigen Partner, mit dem ich weiterhin in einer eingetragenen Partnerschaft verbunden bin."

Informationen zu Erwin Otts Wirken auf schwulengeschichte.ch

VHELS ist nötig!

Ausbau - Vernetzung

Generalversammlung am Dienstag, 20. Mai

hpw. Die Generalversammlung des Vereins schwulengeschichte.ch findet am Dienstag, 20. Mai 2025, 18.30 Uhr im Rosa-Gutknecht-Zimmer, Kulturhaus Helferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich statt.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, an diesem Abend mehr über die Arbeit des Vorstands zu erfahren und die Zukunft des Vereins mitzubestimmen. Man kann auch bis am Abend der Generalversammlung noch spontan Mitglied werden.

Mitglied werden

Verein schwulengeschichte.ch:

Zahlen und Aktivitäten

Gönner oder Spender werden