191 - Erasmus Walser - Facetten (s)eines schwulen Lebens

Newsletter 191

November 2025

Diese Ausgabe enthält die folgenden Themen:

-

Erasmus Walser - Facetten (s)eines schwulen Lebens

-

Letzte Preisverleihung der Nico Kaufmann-Stiftung

Erasmus Walser - Facetten (s)eines schwulen Lebens

drf. Oft wirkte Erasmus wie ein "zerstreuter Professor". Wer sich aber näher mit seiner Person auseinandersetzte, bemerkte bald seine Gabe als Beobachter unserer schwulen Lebensform(en) - mit all den Kämpfen mit uns selbst, aber auch gegen und mit gesellschaftlichen Zwängen. In seinen unzähligen Niederschriften und Notizen ordnete Erasmus nicht nur ein, sondern hielt dem sogenannten schwulen Milieu auch einen Spiegel vor. Und vor allem verarbeitete er so auch seine eigene, schwierige Biografie.

Nach schwerer Krankheit verstarb Erasmus Walser im Alter von 76 Jahren am 7. Juli 2025. In diesem Newsletter versucht Daniel Frey anhand von Aufsätzen und Textfragmenten von Erasmus die vielen Facetten (s)eines schwulen Lebens zusammenzufassen.

Auf die Welt gekommen ist Ernst Erasmus Walser am 6. Januar 1949 als ältester Sohn von Professor Gerold Walser und Brigitte Freudenberg in Basel. Er hatte drei Geschwister, Aglaia, Sibylla und Urban.

Erasmus studierte an den Universitäten von Hamburg und Bern Geschichte, Sozialgeschichte und Geografie. Danach arbeitete er als Lehrer an der Kirchlich-Theologischen Schule Bern KTS, als Dozent an der Fachhochschule für Technik und Architektur Bern HTA. Noch während seines Studiums engagierte sich Erasmus in der Kommission "Jugend und Armee" der FDP Schweiz und hielt 1973 an deren Parteitag ein Referat. Ein Jahr später trat er der SP Sektion Bern-Länggasse-Felsenau bei. Nochmals ein Jahr später wurde er Mitglied der Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern HAB.

Nach Bern kam Erasmus 1953 als kleiner Knirps "zusammen mit seiner Herkunftsfamilie", wie er in Gesprächen über seine Kindheit oft betonte. In der Primarschule wurde er und die anderen Kinder vor "Chindsverschleipfern" gewarnt. Und auch seine Mama erzählte von "seltsamen Männern, die sich in Buben verlieben". Diese sollte er meiden und auch "nie auf ein öffentliches Pissoir gehen, weil es dort solche geben könnte".

"Ich hatte kaum eine Sprache für das, was ich heimlich empfand", beschrieb Erasmus rückblickend seine Gefühle als 21-Jähriger - also Anfang der 1970er. Schwule Männer, das waren in Bern belächelte ältliche Exoten. Diese hatten nichts mit seinen verwirrten Gefühlen für Klassenkameraden oder sonst bewunderte junge Männer zu tun. Erasmus wollte nicht als schwul gelten. Er befürchtete, dass jedes Eingeständnis "solcher Gefühle" zu unliebsamer Fragerei geführt hätte: "Es war ein streng verbotener erotischer Drang."

"Einmischung wollte ich keine"

In den unzähligen Texten, Aufsätzen und Interviews von Erasmus lese ich, wie wichtig ihm persönlich offenbar gerade auch die Gründung der HAB, der Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern, zu Beginn der 1970er-Jahre war. Der fixe Ort und die fixen Öffnungszeiten gaben nicht nur ihm Halt und Struktur. Wichtigste Eckpfeiler der HAB wurden damals - nebst den Arbeitsgruppen, die "einschlägige" Nachrichten sammelten und verarbeiteten - besonders die Selbsterfahrungs- und Gesprächsgruppen zum Zweck des individuellen Coming-out. Viele Schwule Anfang zwanzig dürsteten danach, ihre Gefühle und ihre Erfahrungen endlich ohne Angst vor Eingeweihten und quasi im Wettbewerb sprechbar zu machen. Die wöchentlichen Gespräche in diesen Gruppen über das neu entdeckte Schwulsein seien sehr befreiend gewesen, schrieb Erasmus.

Traditionelle Auffassung: Verhüllen und deaktivieren der Homosexualität

Ich entdecke unter den Texten von Erasmus Walser ein paar Zeilen, die mit "autobiografischen Beobachtungen" überschrieben sind. Ich erlaube mir daraus zu zitieren, obschon der Text mit "VERTRAULICH" bezeichnet ist. In meinen Augen zeigt er eindrücklich das Wesen von Erasmus, die Zerrissenheit, aber auch sein Verstecken hinter der aufgesetzten Sachlichkeit als Lehrer, Historiker und Chronist: "Wie in der Grandbourgeoisie des 19. Jahrhunderts versuchte dann auch eine Freundin des Herrn Papa, auf dessen Anregung hin, als ich 25 war, ‹heterosexuell› Hilfe im Bett zu leisten, was ich angeekelt ablehnte. Einmischung wollte ich keine. Die Selbsthilfe bestand darin, Beratung über Lebensfragen, verbunden mit Beratung in der Studienorganisation anzufordern, als Kunde der Studentenberatung in Hamburg und Bern. Das war der Weg zur psychologischen Beratung und zur Studentenberatung für das Verfassen von Arbeiten an der Universität."

Der Professor, die Mama und das Familiengericht

Eines der Textfragmente von Erasmus zu seiner Autobiografie trägt die Überschrift "Das Familiengericht". Die schwelenden Zerwürfnisse zwischen Erasmus und seinen Eltern erreichten im Dezember 1973 offenbar einen Höhepunkt. Der "Professor" - sein Vater - schickte Erasmus zu einem Psychologen, der ihm dann riet, "die Hemmung gegenüber der Selbstbefriedigung" mit dem Betrachten von Bildern aus Gay-Magazinen abzubauen. Freundlicherweise lieh ihm der so genannte "Store Gret", eine damals bekannte Berner Grösse, ein ganzes Paket. "Ich blätterte das farbige Fleisch und die sentimentalen Einsamkeitsgeschichten vor dem Einschlafen durch". Danach versteckte Erasmus die Hefte zuunterst im Wäscheschrank. "Am nächsten Morgen betrat Mamas Putzfrau, Frau Hirschi, das Zimmer und begann aufzuräumen. Ihr Schrei war bis zum Estrichgeschoss zu hören." Grund genug für die Eltern, an diesem Sonntagabend Anfang Dezember 1973 das "Familiengericht" einzuberufen und vom ältesten Sohn Auskunft zu begehren. Erasmus verliess im Anschluss danach zornig den Raum und wusste nicht, "wie mir geschehen war". Von da an ging er auf Wohnungssuche.

Männerliebe im Untergrund

Nach seinem Beitritt zu den HAB im Alter von 26 erkannte Erasmus rasch, dass es zwei Gruppen von schwulen Männern gab. Da waren auf der einen Seite die fröhliche und selbstbewusste "Gaymeinschaft" der 1970er und auf der anderen Seite die "einsamen Wölfe", die im Pissoir "auf die Lauer" gingen oder nach Mitternacht im Gehölz des "Ölbergs" warteten. Der Ölberg war der Ort des Verrats im Neuen Testament. So nannten die Schwulen in Bern auch den Park der Kleinen Schanze.

Früher befand sich am Kornhausplatz ein öffentliches Pissoir mit altmodischer Rinne am Boden und Kabinen mit Münzbedienung weiter hinten. Der jugendliche Erasmus kam nach einem längeren Spaziergang von der Aare hoch und litt unter Harndrang. Er stürzte sich in den üblen Ammoniakgestank: "Als ich die Türe aufstiess, standen vier schweigende ältere Männer an der Pissrinne und nestelten an ihren Hosen, vor mir trat ein junger Mann ein. Ich eilte Richtung Kabinen und widmete mich konzentriert meiner Erleichterung, der Blasendruck verschwand." Als Erasmus die Bedürfnisanstalt verlassen wollte, bot sich ihm beim Ausgang eine groteske Szene: "Die vier alten bis sehr alten Männer umringten den unglücklich dreinblickenden jungen Mann, dessen Hose bereits auf den Knien schaukelte, versuchten sich an ihn zu drängen, und vier erigierte Penisse näherten sich dem fünften unter schwerem Atem - acht Hände grabschten nach dem Jungen."

Beim Blick in die ekstatischen Gesichtszüge der Männer kam Erasmus unweigerlich der Begriff "Rattenkönig" in den Sinn - und er bekam auch Mitleid, denn die Blicke hinter dem Spektakel des kollektiven Orgasmus schienen ihm leer: "Meine Angst, das könnte meine Zukunft sein, beschlich mich hinterrücks."

Im schwulen Milieu nannte man die älteren Kontaktsucher "Pissoirgladiolen". Der Beobachter Erasmus kam zum Schluss, dass im heimlich schwulen Verhalten Angst entscheidend mitspielen musste.

Jenseits der eingeweihten Welt des schwulen Milieus herrschte Arglosigkeit. In seinem Text über "Männerliebe im Untergrund" beschrieb Erasmus eine Episode aus dem "Cachet noir", aus der Sauna. Eine Ehefrau, die die Visitenkarte einer Sauna im Anzug ihres Mannes gefunden hatte, fragte telefonisch besorgt nach: "Sind bei Ihnen auch Frauen?" Dabei meinte sie allerdings Prostituierte, und der Inhaber der Sauna antwortete wahrheitsgemäss mit "Nein". Die Antwort beruhigte die besorgte Ehefrau, die Welt war für sie wieder in Ordnung.

Was sich ziemt oder das gesellschaftliche Dekorum vor 1970

1991 feierte die Stadt Bern "800 Jahre Bern". Diese Feierlichkeiten boten Anlass für manchen Rückblick auf mehr oder weniger heldenhafte Geschichten. Eine nicht gerade ruhmreiche Geschichte war die der Homosexuellen. Erasmus Walser hatte damals in Interviews mit älteren Schwulen erforscht, wie homosexuelle Männer zwischen 1930 und 1960 in einer für sie feindlichen Gesellschaft gelebt und überlebt haben - trotz Demütigungen, drohendem Stellenverlust und Strafprozessen.

Die Schlussfolgerungen aus den Interviews erschienen unter dem Titel "Milieu und Maskenzwang" im Buch "Ansichten von der rechten Ordnung. Bilder über Normen und Normverletzungen in der Geschichte", das zum 60. Geburtstag von Beatrix Mesmer, Professorin für Geschichte an der Universität Bern, erschien. Erasmus leitete seinen Aufsatz mit einem Zitat des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi ein: "Der Mensch muss entweder seine Gelüste überwinden oder mit Mut danach streben, sie zu befriedigen, wenn er nicht unglücklich sein will."

Am 10. Juni 1991 erschien in der Berner Tagwacht unter dem Titel "Die Schwulen sind die Ketzer des Männerbildes" ein ganzseitiges Interview zu eben dem Aufsatz "Milieu und Maskenzwang". Das Interview führte Rolf Trechsel, der später Geschäftsführer von Pink Cross wurde, man war also quasi unter sich. Auf die Frage, welche Vorstellungen im Zeitraum von 1930 bis 1960 die Öffentlichkeit zur Homosexualität hatte, antwortete Erasmus Walser: "Nach allgemeiner Auffassung war Homosexualität nicht nur eine Verwirrung der Geschlechter, sondern auch eine sexuelle Ausschweifung; Homosexuelle waren in den Augen der Bevölkerung Lüstlinge. Dies hatte auch damit zu tun, dass es meist die flüchtigen gleichgeschlechtlichen Sexualkontakte waren, die in Prozessen und Verfahren öffentlich bekannt wurden. Langfristige gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen waren gegen aussen nicht sichtbar und zerbrachen oft an gesellschaftlichen Widerständen."

Wie aber konnten sich Homosexuelle damals mit dieser Angst vor "Enttarnung" überhaupt treffen? Der wahrscheinlich kulturell anerkannteste war schwule Geselligkeit in privaten Kreisen: "In solche Cercles vornehmerer Kreise kam man allerdings nur als Freund oder Bekannter eines Mannes, der bereits dazugehörte." Es war damals auch bekannt, in welchen Restaurants sich schwule Männer trafen - etwa im "Selim" (heute "Trattoria Sempre") beim Kornhausplatz oder etwas "gehobener" an der Marktgasse im "Embassy" (dort, wo sich heute die Migros befindet). Hier hatten Nachtbuben den Spruch "Wer hier verkehrt, verkehrt verkehrt" an die Wand gesprayt. Die Homosexuellen aus der Bourgeoisie trafen sich diskret in der "Ermitage", wo sie so taten, als seien sie eben keine Homosexuellen. Man kannte sich dort "vom Wegsehen". "Das gesellschaftliche Decorum, zu dem auch eine Ehefrau gehörte", durfte nicht angetastet werden, erläuterte Erasmus im Tagwacht-Interview. Direkte Sexualkontakte unter Männern fanden damals eben auch in den sogenannten Klappen, den öffentlichen Bedürfnisanstalten statt. Berüchtigt waren die Razzien der Polizei, etwa in den weiträumigen Toiletten im verschwundenen "Milchgässli" zwischen dem alten Bahnhof und dem Burgerspittel: Die Polizeibeamten schauten über die Kabinenwände und klopften alle Leute heraus, die nicht auf den Schüsseln sassen.

Die neue schwule Emanzipation

Nach dem Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von Rosa von Praunheim und der Gründung der Homosexuellen Arbeitsgruppen in der Schweiz ab 1972, erwachte eine neue, selbstbewusstere schwule Emanzipation. Erasmus nannte sie die "zweite Schwulenbewegung". Sie führte zu einem grösseren Selbstbewusstsein schwuler Männer und schlussendlich in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre zu einem Boom der schwulen, sorgloseren Freizeitkultur, zu einem bewussten, nur noch halb verborgenen Lebensraum.

"Zwätschgegrill"

Die zweite Schwulenbewegung in Bern ist eng mit der eigenen Geschichte von Erasmus Walser verbunden. Anfang der 1980er-Jahre machte er auch beim Film "Zwätschgegrill" mit, den die HAB drehte.

Sich im Hochsommer in einer Badeanstalt an der Sonne räkeln, anschliessend ins Nass springen und sich so abkühlen. Lange Zeit war für das schwule Bern der "Bueber" - der Bereich im Freibad Marzili, der für Männer reserviert war - genau dieser Ort. In der schwulen Umgangssprache wurde dieser Ort "Zwätschgegrill" genannt (in der Zwischenzeit wurde er saniert und ist seither verschwunden). "Zwätschge" war unter schwulen Männern die übliche Bezeichnung für Tunte. Und weil eben dieses Männerbad in diesem Film eine grosse Rolle spielt, bekam er den Titel "Zwätschgegrill" und als Untertitel "Der gehörige Abstand zwischen den Badetüchern". Er erzählt Geschichten von Badeanstalten, von Klappen und anderen Möglichkeiten des Verlustierens des homosexuellen Mannes in den 1980er-Jahren - dilettantisch, sexistisch, schwanzfixiert, polymorph‐pervers, narzisstisch und jugendgefährdend, wie es im Vorspann heisst.

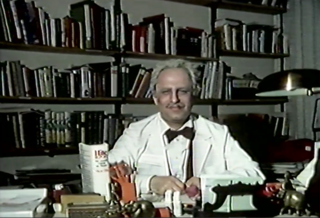

Am Anfang des Films richtet Prof. Dr. Erosius einleitende und erklärende Worte an die Zusehenden. Gespielt wurde dieser Professor von Erasmus Walser, dem diese Rolle quasi auf den Leib geschrieben wurde.

In seiner Schrift "Unentwegt emanzipatorisch" zum 20. Jubiläum der HAB schrieb Erasmus zur Bedeutung des Films "Zwätschgegrill", dass damals die Berner "Gaymeinschaft" bewusst "die Früchte der Selbsterfahrung und damaligen Gesprächskultur pflegten": "Die HAB wurde zum Podium und zum Spiegel der Selbsterfahrung und Selbstdarstellung in allen Facetten der schwulen Existenz: das Verhältnis zu den Frauen, die Einsamkeit, Probleme der schwulen Identität, die verschiedenen Aspekte der schwulen Körperlichkeit, das Altern, Wohnen, Militär, Gewalt gegen Schwule, ‹Verkehrsformen›, ‹Sprachregelungen› u.v.a. wurden thematisiert." In diesem "Milieu" fühlte sich Erasmus sichtlich wohl.

Ab 1984 mobilisierte die angebliche "Schwulenseuche" Aids die "Gaymeinschaft". Safer Sex wurde Pflicht! Laut Erasmus wurden die Aktivisten der zweiten Schwulenbewegung Fachleute und Promotoren des Aidshilfe-Netzwerkes. "Sie stellten die wichtigen bislang genutzten politischen Kontakte auf Dauer her und schufen damit erst als Partner staatlicher Stellen eine Lobby und ein schwules Netzwerk. Pink Cross als Dachverband verankerte sich an den geschaffenen Strukturen." Die noch in den 1960er-Jahren auftretenden heimlichen Denunziationen und antischwulen Mobbings am Arbeitsplatz wurden wesentlich seltener. Langjährige Begleiter von Erasmus wissen, dass er bei dieser Aussage auf eigene Erfahrungen zurückgreifen konnte, wurde er doch mindestens einmal wegen seiner Homosexualität nicht zur Lehrperson gewählt. Für Erasmus war damit klar: Schwulsein wurde "erwachsen", normal, alltäglich in der öffentlichen Wahrnehmung, und Schwule wurden in der Öffentlichkeit gelassener. "Schwulsein wurde so chic, dass auch bisher hartgesottene Fussballer ‹metrosexuell› daherkommen konnten.

Für Erasmus war aber auch klar, dass die am 5. Juni 2005 von den Stimmberechtigten angenommene eingetragene Partnerschaft "für die herzigen, partnertreuen und angepassten Schwulen" eine gute Sache war - eben ein erfolgreiches "bürgerliches" Projekt mit Ausstrahlung aus der Zivilgesellschaft und "ein wichtiges Element der menschenrechtlichen Integration der Homosexuellen in die Gesellschaft". Abschliessend ein Zitat von Erasmus, das ich in einem bisher unveröffentlichten Text von 2007 gefunden habe, das mich sehr beeindruckt hat und das wir uns immer wieder auf die Regenbogenfahne schreiben sollten: "Noch sind die alten Schwulen, die hässlichen, die nichtpartnergebundenen, die freifloatenden, die behinderten und solche, die alleine sind, kaum rehabilitiert. Noch immer gibt es neben den herzigen und gutverdienenden Paaren, nun gleichgestellt, die einsamen Wölfe, welche kein Coming-out wagen, gegen welche die Gesellschaft noch immer die alten Vorurteile anwendet."

Nachtrag

Kurz nach dem Tod machten sich einige Wegbegleiter von Erasmus Walser Sorgen darum, dass sein "schwuler" Nachlass entsorgt werden könnte, aber doch eigentlich für die Nachwelt erhalten bleiben sollte. Max Krieg und Markus Oehrli von hab queer bern nahmen mit der Nichte von Erasmus Walser Kontakt auf und konnten dann auch die vielen Dokumente aus der Wohnung von Erasmus "retten" und dem Schwulenarchiv Schweiz übergeben.

Letzte Preisverleihung der Nico Kaufmann-Stiftung

Am 18. November 2025 um 19 Uhr findet im Cabaret Voltaire Zürich die letzte Preisverleihung der Nico Kaufmann-Stiftung statt. Ausgezeichnet wird der Pianist Sergey Tanin, der ein Lieder- und Klavierprogramm vortragen wird, das Nico Kaufmanns musikalisch vielfältiges Leben beleuchtet.

Der mit 13'000 Franken dotierte Preis wurde bisher alle zwei Jahre an junge, förderungswürdige Talente überreicht. Sergey Tanin wird den Preis von Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch, Präsidentin des Nico Kaufmann-Stiftungsrates, empfangen.

Die Plätze sind beschränkt. Es wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten an office@stiftungnicokaufmann.net

Verein schwulengeschichte.ch:

Zahlen und Aktivitäten

Mitglied werden

Gönner oder Spender werden